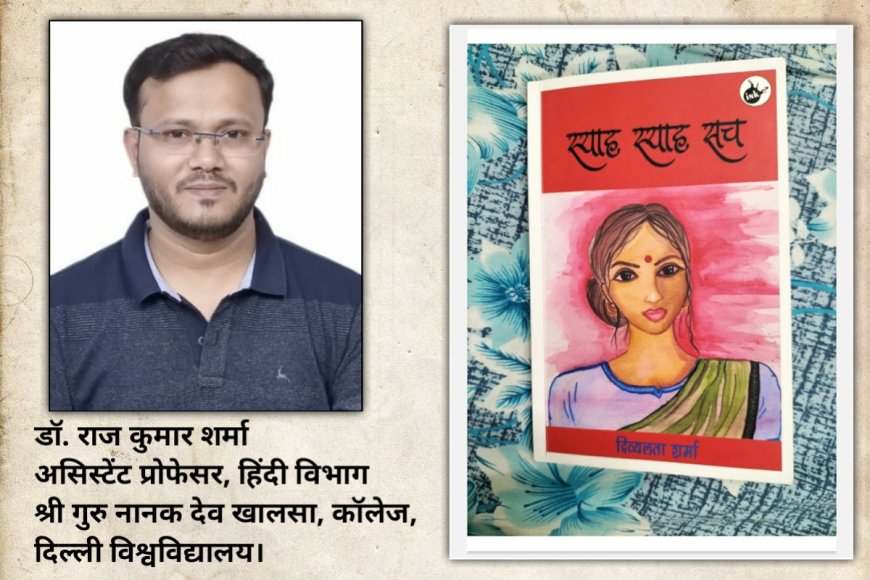

समग्रता को समाहित करता 'स्याह स्याह सच'

कवयित्री 'दिव्यलता शर्मा' का काव्य-संग्रह-'स्याह स्याह सच' समकालीन हिंदी कविता के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को लेकर अवतरित हुआ है।

वर्तमान समय में जब हिंदी कविता, कविताई परंम्परा - गीतात्मकता, लयात्मकता,तुकबन्दी इत्यादि काव्यगत उपकरणों को छोड़कर गद्यात्मक होती जा रही है। तो ऐसे में खुद में बहुत कुछ समाहित किए हुए 'इंक पब्लिकेशन' प्रयागराज से प्रकाशित नवोदित कवयित्री 'दिव्यलता शर्मा' का काव्य-संग्रह-'स्याह स्याह सच' समकालीन हिंदी कविता के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को लेकर अवतरित हुआ है। जिसमें जीवन जगत से सम्बंधित नाना प्रकार की सुखद - दुःखद अनुभूतियाँ समाहित हैं। उक्त काव्य संग्रह कवयित्री की एक दशक के कठिन साधना एवं जीवन अनुभूतियों का प्रतिफल है। जिसमें प्रकृति और परिवेश के विविध धूप छाहीं रंग बगैर किसी लाग लपेट के सहज रूप में अभिव्यक्त हुए हैं।

कवयित्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधरत है यही कारण है कि इस संग्रह की कविताओं में शोधित्सु कि ससीम से असीम को जान लेने की जिज्ञासा, यथार्थ और कल्पना की समाहार शक्ति एक साथ दिखाई पड़ती है। कहने के लिए तो हम इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में जी रहे हैं , हम एक सभ्य समाज मे रहते हैं जहाँ लैंगिक दृष्टि से किसी प्रकार के भेद- भाव को प्रश्रय नही दिया जाता है किन्तु क्या यह हकीकत है? सुबह- सुबह समाचार पत्र को उठाते ही समाज की स्याह सच सुरसा की भाँति मुख फैलाए हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है।

पुस्तक की विषायानुक्रणिका-1

समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते अपराधों को देखर कवयित्री का मन विचलित हो उठता है। वह 'चिरन्तन स्त्री से' शीर्षक कविता में लिखती है|

कभी तुम्हारे आनन पर तेजाब किसी ने डाला|

और किसी ने अपनी क्षुद्र वासनाओं का फन्दा डाला||

किसी के घर की जब तुम बनी बहू|

तो सोचा दहेज- हिंसा का आतप कैसे सहूँ?

अब मुझे ज्ञात है, तुम हो चुकी विश्रांत|

पुनः लौट आओ, कल्पित आकाश से,

समा जाओ मुझमें पुनः हो जाओ शांत||

उक्त काव्यांश हमारे समाज के स्याह पक्ष की यथार्थ अभिव्यक्ति है। इस दमाघोटू वातावरण से ऊब कर कविमन एक ऐसे संसार को बुनना चाहती है जहाँ पर स्त्री की स्वतंत्र इयत्ता हो वह खुले परिवेश में साँस ले सके - पर, नहीं / फिर तुम मत आना / ढूँढेगा समाज तुम्हें / मिटाने का बहाना / कहीं चले जाओ, दूर बहुत दूर / जहाँ जियो तुम / वहाँ साँसे ले सको भरपूर/ इसे कुछ समीक्षक कवयित्री का ऊब ,झिझक और पलायन समझ सकते हैं , किंतु ऐसा नही है। 'बादलों पर दिखूँगी' कविता स्त्री की अदम्य साहस, जीवटता एवं संघर्ष का प्रतीक है - टूटी है लेखनी, फट चुके हैं कागज / आँखे भी मेरी थक सी गयी हैं / विचारों के घटाटोप में अब तो / स्वर की रागिनियाँ सिसक सी गयी हैं / नहीं पहुँचती मेरी आवाज तुम्हारे श्रवणों में / तो मैं उड़ते बादलों पर लिखूँगी। इसी तरह की अन्य कविता - सुनो गान्धारी, नारी हूँ मैं, एक स्त्री का फुटकर आत्मालाप, वर्णमाला, माँओं का दुःख आदि हैं जिसमें स्त्री जीवन के विविध आयामों का बाखूबी चित्रण हुआ है।

पुस्तक की विषायानुक्रणिका-2

अनन्त काल से ही एक यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता रहा है कि क्या प्रेम में अग्नि परीक्षा हमेशा स्त्रियों को ही देनी होगी ? आखिर कब तक अहल्या, सीता, शकुंतला और गोपिकाएँ प्रेम की परिभाषा गढ़ती रहेंगी। इसी भाव से प्रेरित एक कविता है 'एक प्रश्न' जिसमें कवयित्री आधुनिक स्त्री से कुछ सवाल करती है -

हे आधुनिक नारी! / पूछूँ तुमसे एक प्रश्न?/

तुम क्या करती / यदि शकुंतला की जगह होती?

( हाँ, वही दुष्यंत की प्रणयिनी।)

क्या केवल एक अँगूठी पर / विश्वास करती एक ऐसे व्यक्ति पर

जो अपने महल के रनिवासों में / न जाने कितनी तुम्हारी ही जैसी/

सुंदरियों को छोड़कर आया है। / जिसके लिए स्त्री /

केवल एक वस्तु है, सम्पत्ति है, जीत ली जाने वाली निधि है||

यदि अतीत के आईने में झाँका जाए तो हम पातें हैं कि हमारे समाज में यह समस्या सातत्य चली आ रही है। क्या स्त्री एक धन,सम्पत्ति या भोग्या है, जिसे हम जब, जिस रूप में चाहें उसी रूप में प्रयोग करते रहें, उसकी इच्छा जाने बगैर कभी जुए में दाँव पर लगया तो कभी नगर बधू के पद पर आरूढ़ कर दिया गया तो कभी पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, तो कभी और ...और यातनाएँ सहीं। हमें यह समझना होगा स्त्री अन्या नही अनन्या है, वह किसी की वस्तु या सम्पत्ति नही है, मानवीय है उसका भी समाज और परिवार में बराबर का हक है। मैं मानता हूँ कि समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बढ़ते शिक्षा के प्रचार- प्रसार ने स्त्रियों के प्रति लोगों के विचार में बदलाव लाया है , आज वह समाज के हर क्षेत्र में अग्रसर है, किन्तु यह परिवर्तन अभी पर्याप्त नही है, अभी एक धक्के की आवश्यकता और है।

स्त्री जीवन यथार्थ को सहज अभिव्यक्ति करती 'स्याह स्याह सच' कविता आधुनिक समाज की सच्चाई बन जाती है। स्त्री जंज़ीरों में जकड़ी पैदा होती है और जंजीरों में उसका अंत हो जाता है। शैशवावस्था से यौनवस्था तक पिता का शासन , यौनवस्था से प्रौढ़ावस्था तक पति का शासन फिर बचाखुचा जीवन पुत्र के शासन में बिताने के लिए अभिशप्त है।

होश सम्हालते ही किसी की परिणीता बन गृहस्थी की जद्दोजहद में तिल-तिल कर जीवन रीतता जाता है- स्याह-स्याह सच है / अम्मा की जिंदगी/उन्होंने कभी / कागज काले नहीं किये/क्योंकि जब से होश संभाला तब से / माँग में सिंदूर था / पाँव में पायल और बिछुआ/ चलाने को जाँत था / और कूटने को ओखली /...और खाने को पति की मार / देखने को जन्म- मरण / विवाह-बारात,विदाई / उजड़ता हुआ अपना सिंदूर / सिंदूर उजड़ने और स्याही से परिचय न होने के बावदूद भी अम्मा का स्याही से रिश्ता नही छूटता। अम्मा के जीवन मे अब एक दूसरे प्रकार का संघर्ष उपस्थित हो जाता है , जो उसकी खुद की संतान- जो पुत्र- पुत्री और बहुओं के द्वारा रचा जाता है- इस स्याही से / अम्मा का पीछा न छूटा/हर महीने आँगूठे से स्याही लगा / वह पेंशन बेटे को सुपुर्द कर देती हैं /जिससे उसकी बहू की / नीली,पीली,हरी साड़ियाँ/छत से बँधी रस्सी से लटककर / अक्सर लहराया करती हैं।

यह अक्सर लहराना, वर्तमान युवा पीढ़ी के पतित होते नैतिक मूल्यों का तस्दीक है। माता पिता की सम्पत्ति हम सभी को प्यारी है, किन्तु बुढ़ापे की जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए हम में से कोई तैयार नही है। आखिर क्या कारण है कि आज दिन प्रति दिन वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है और घर-परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। 'दौड़ते हुए पिता' एक पिता के जीवन-संघर्ष एवं जीवटता का आईना है - मैंने जब से देखा है / पिता बैठे नही दिखे हैं / वे दौड़ते रहते हैं / एक अदृश्य लक्ष्य की ओर /....मैंने भी अपनी गम की गठरियाँ / पिता को दे दी हैं /.....पिता कभी आराम नही करते / सोते वक्त भी बोलते रहते हैं कुछ न कुछ / मुझे तो लगता है सपनों में भी / दौड़ते रहते हैं पिता। इन दोनों कविताओं को मिला कर अध्ययन करने के उपरांत कवयित्री का आशय सहज ही स्पष्ट हो जाता है , वर्तमान समय में वृद्ध जीवन बड़ी समस्या के रूप में दिख रहा है, जो दम्पत्ति अपना सारा जीवन सन्तति की सुख -सुविधाओं को इकट्ठा करने में खपा देते हैं , वही पाल्य वृद्धावस्था में उनके साथ क्या करती है, यह किसी से छिपा नही है। हम ऐसे बर्बर समाज में जी रहे हैं जहाँ माता - पिता को या तो अकेले जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है या वृद्धा आश्रम का दरवाजा खटखटाने के लिए। उक्त दोनों कविताओं को उषा प्रियंवदा की कहानी 'वापसी' और ज्ञानरंजन की कहानी 'पिता' की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। जिसमें मध्यवर्गीय जीवन बोध का बखूबी चित्रण हुआ है।

इतिहास गवाह है कि संसार की अनेक लड़ाइयाँ धर्म, सम्प्रदाय, मत,मजहब के नाम पर लड़ी जाती रही हैं। धर्म के प्रपंचकों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि हम मनुष्य के पहले- हिन्दू,मुस्लिम,सिख और ईसाई हैं। हम अपने प्रमुख धर्म मानवता तथा मानवीय मूल्यों को भूलकर अपने धर्म को एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाने में ही अपनी समस्त ऊर्जा का समन कर लेते हैं। इस प्रकार की सामाजिक विडम्बना पर कविमन ठिठक जाता है। वह अपनी कविताई के माध्यम से साम्प्रदायिक खाँईं को पाट कर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जहाँ सर्वधर्म समभाव से देखे जाएँ -

कोई धर्म बुरा नही होता है बन्धु!

न किसी खास धर्म को मानने वाले,

बस आदमी बुरा होता है|

धर्म तो लोहे सा है बन्धु!

तुम चाहो तो बना लो उससे लम्बी तलवार,

और काट डालो लाखों सिर और बना लो,

एक सुंदर मजबूत ढाल या यूं करना|

तलवारों, ढालों से जो लोहा बच जाए||

उसे बदलना एक छोटी सी चाकू में,

जिससे काटना किसी सुग्गे का जुठारा फल और

बच्चों में बाँट देना, उनके आनन्द में सम्मिलित हो जाना||

यह साथ-साथ हँसना, साथ -साथ जीना|

जड़ चेतन का यह सहअस्तित्व,

यही धर्म का ध्येय है बन्धु||

धार्मिक विद्वेष और कट्टरता कहीं न कहीं राजनीतिक स्वार्थपरता, अवसरवादिता, मूल्यहीनता, अस्थिरता में निहित है। धर्म के नाम पर होते भौंडा व्यवहार से आहत होकर कविमन उक्त कविता के माध्यम से सामाजिक समवाय का संदेश देती है। सहअस्तित्व को दृष्टिगत रखकर ही समतामूलक समाज की स्थापना किया जा सकता है।

धीरे- धीरे व्यक्ति नगरीय जीवन बोध से उकता रहा है।

नगरीय सभ्यता मनुष्य को यंत्र बनाती जा रही है, फ्लैट सिस्टम में गिरफ्त जीवन सब कुछ तरीके और सलीके से सजाने का आदी होता जा रहा। जहाँ सब कुछ होते हुए भी घर वाली संवेदना और प्रेम नही दिखाई पड़ता कयोंकि -घर सलिकों का मोहताज नही होता / उसमें मिल जाती हैं / बिना ढक्कनों वाली शीशियाँ / दुआर पर बैठे बाबा की घिसी चप्पलें / किसी बच्चे के पसंदीदा खिलौने का एक चिथड़ाल / घरों में एक अराजकता होती है / जो होटलों की मनहूस सफ़ेद चादरों में / तुम कहीं नही पाओगे / यह एक विचारणीय प्रश्न है की महानगरों में तमाम सुख-सुविधाओं के बावजूद घर जैसी फीलिंग क्यों नही आपा रही है , वह इसलिए कि व्यक्तिगत और प्राइवेसी में आबध्द हमारा जीवन घर में जब दादा को ही स्थान नही है तो दादा की घिसी चप्पलें और बच्चों का टूटा खिलौना और पारिवारिक वातावरण कहाँ से आएगा। घर वह होता है जिसकी ईंट-ईंट में मानवीय संवेदनाएँ और भावनाएँ जुड़ी रहती हैं, जहाँ हर व्यक्ति की भवनाओं का सम्मान होता है।

हमारे समाज मे जातिवाद की समस्या गहरी जड़ें जमा चुकी है। वर्तमान समय मे व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से नही बल्कि जाति से होती है जो निकट भविष्यत के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस जातीय जकड़बन्दी को कवयित्री 'जाति- पाँति की नींव हिली' नामक कविता के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करती है- रैदास बने पानी , प्रभु चंदन/ दास भाव से की भक्ति / पण्डित ज्ञानी जो मर्म न जाने/ पा गये वहीं परमात्मा शक्ति / साईं ऊँच-नीच नहीं जाने / महामानव से यह सीख मिली / जाती- पाँति की नींव हिली ।

[जातीय बन्धन तो तोड़कर ही स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। व्यक्ति जन्म से नही कर्म से महान होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहा जाए तो 'प्रतिभा किसी कुल विशेष का इंतजार नही करती।]

'फिर बैतलवा डाल पर' कविता राजनीतिक व्यंग्य के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से तल्ख टिप्पणी करती है। किसी भी देश के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, करोड़ों की संख्या में देश की आबादी इसके भेंट चढ़ जाती है। पर नेताओं के कान पर जूँ नही रेंगते , चुनाव के समय दिए गए लच्छेदार भाषण, मिथ्या वादे धरे के धरे रह जाते हैं , विकास की गंगा फाइलों में प्रवाहित होती है। यथा- नेता जी कुर्सी से उतरे / जब चुनाव आ जाते हैं / रैलियों में जनता के बीच / वक्तृत्व कला दिखलाते हैं / वादों पर वादे होते हैं / केवल विकास की बातें / छीटाकशी एक दूसरे पर / दिन दुपहिया हो या रातें /.....कृषक करता आत्मदाह / महँगाई ऊँचे उछाल पर / जनता सिर हाथ रख बोली / फिर बैतलवा डाल पर।

भौतिकतावाद और विकासवादिता के अंधी दौड़ में प्रकृति के प्रति उदासीनता एवं उसके भयानक परिणाम तथा श्वेत-श्याम पक्ष को उजागर करती कविताओं में - 'सावन', 'अभी हरियाली है', 'सावन में अबकी बार', 'जब तरु बोलेंगे', 'सावन बीत गया', 'पानी की गंध' आदि को देखा जा सकता है। इसी तरह 'वंदना' और 'तिरंगा' हूँ शीर्षक कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। 'वर्णमाला' कविता स्त्री की जीवटता को उजागर करती है तो 'श्रीलंकन दोस्त के प्रति' मित्र धर्म का निर्वहन। कुछ कविताएँ रहस्यमयी भी हैं । इसी संग्रह की एक कविता है- 'है कोई' - कभी-कभी लगता ऐसा / यह अज्ञात रोमांच कैसा? / प्रकृति में मृदु स्वर भर / जैसे बुला रहा है कोई।...कलुषित मन के पापों को /सबके पश्चातापों को / अमृत जल की वर्षा से / जैसे धुल रहा है कोई। विवेच्य काव्य संग्रह की यह कविता छायावादी रहस्यवाद की सातत्य है। क्योंकि छायावादी रहस्यवाद में अज्ञात को जान लेने की तीव्र उत्कंठा दिखाई देती है और इस कविता में भी। इस कविता का मूल्यांकन 'पंत' के 'मौन निमन्त्रण' और 'महादेवी' के 'तोड़ दो उस क्षितिज को मै देख लूँ उस ओर क्या है' के बरख्स किया जा सकता है।

अतएव इस संग्रह में संकलित छोटी-बड़ी कुल 68 कविताएँ प्रकृति और परिवेश के साथ जीवन के विविध पक्षों को उद्घाटित करती हैं।