जी सुब्रमण्यम अय्यर के जीवन से जुडी कई बाते

सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म जनवरी 1855 में तिरुवाड़ी, तत्कालीन तंजावुर जिले में हुआ था। वे तिरुवाड़ी के मुंसिफ कोर्ट में वकील गणपति दीक्षितार के सात बेटों में से चौथे थे।

जी सुब्रमण्यम अय्यर के जीवन से जुडी कई बाते

University Meerut

TILAK SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

TOPEC – G SUBRAMANIA IYER

SUBMITTED TO - DEEPIKA MA'AM

SUBMITTED BY- DHEERAJ

B.A.J.M.C–6.STSEMESTER

जी सुब्रमण्यम अय्यर

|

क्रम |

शीर्षक |

पेंज न. |

|

1 |

1 |

|

|

2 |

जनता का जन अधिवक्ता मंच |

5 |

|

3 |

8 |

|

|

4 |

सुब्रह्मण्यम अय्यर की धर्म पत्नी मीनाक्षी के बारे में |

12 |

|

5 |

प्रारम्भिक जीवन और अध्यापक कार्य |

13 |

|

6 |

समाज सुधार के रूप में करी किया |

29 |

|

7 |

पारिवारिक जीवन |

31 |

जी सुब्रमण्यम अय्यर की सृष्टि पर उत्पत्ति

सुब्रमण्यम अय्यर (19 जनवरी 1855 – और मृत्यु 18 अप्रैल 1916 को हो गया वह एक प्रमुख भारतीय पत्रकार, समाज सुधारक, और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 20 सितंबर 1878 को एक अंग्रेजी समाचार पत्र "द हिंदू" का शुभारंभ किया, जिसका प्रमुख नेतृत्व ट्रिप्लिकेन सिक्स के साथ था। वह 20 सितंबर 1878 से अक्टूबर 1898 तक "द हिंदू" के मालिक, संपादक, और प्रबंध निदेशक रहे। उन्होंने 1891 में तमिल भाषा के समाचार पत्र "स्वदेशमित्रन" की स्थापना भी करी थी

सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म जनवरी 1855 में तिरुवाड़ी, तत्कालीन तंजावुर जिले में हुआ था। वे तिरुवाड़ी के मुंसिफ कोर्ट में वकील गणपति दीक्षितार के सात बेटों में से चौथे थे। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुवाड़ी में प्राप्त की और 1871 में सेंट पीटर कॉलेज, तंजावुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1873 में, उन्होंने कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1874 से 1875 तक मद्रास में एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

सुब्रमण्यम अय्यर ने 1875 से 1877 तक मद्रास के चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन स्कूल में और 1877 में पचैयप्पा हाई स्कूल में पढ़ाया। 1877 में, उन्होंने निजी उम्मीदवार के रूप में बीए की परीक्षा पास की और 1879 में एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल, ट्रिप्लिकेन के हेडमास्टर के रूप में नियुक्त हुए।

द हिंदू की स्थापना के लिए, सर टी. मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समर्थन देने के लिए, सुब्रमण्यम अय्यर ने एम. वीरराघवाचार्य, टीटी रंगाचारी, पीवी रंगाचारी, डी. केशव राव पंतुलु, और एन. सुब्बा राव पंतुलु के साथ मिलकर "द हिंदू" की स्थापना की। इसे 20 सितंबर 1878 को शुरू किया गया था, जिसे पहले हफ्ते में साप्ताहिक, फिर त्रिसाप्ताहिक, और बाद में दैनिक में बदल दिया गया।

सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 से 1898 तक "द हिंदू" के संपादक के रूप में कार्य किया। शुरुआत में, "द ट्रिप्लिकेन सिक्स" के सदस्यों के बीच विवाद हुआ, लेकिन बाद में संपादक जी. सुब्रमण्यम अय्यर और वीरराघवाचार्य ने अखबार के संचालन में जिम्मेदारी संभाली। "द हिंदू" ने अपनी पहचान बनाई और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने तीखे लेखों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने अखबार का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में किया। 1897 में, जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया, "द हिंदू" ने उसकी गिरफ्तारी की निंदा की। 3 दिसंबर 1883 को, अखबार का प्रेस माउंट रोड पर स्थापित किया गया और इसे "द नेशनल प्रेस" के नाम से जाना गया।

1885 के संपादकीय में, "द हिंदू" ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस के उद्देश्यों का समर्थन किया और उसे एकाग्र करने और जनमत को मजबूत करने का आग्रह किया। 1889 में, उन्होंने एंग्लो-इंडियन बैरिस्टर एर्डली नॉर्टन को अपने अखबार के लिए एक नियमित कॉलम "ओला पोड्रिडा" लिखने के लिए निमंत्रण दिया, जिससे दोनों मित्र बने।

द हिंदू" की स्थापना के बाद, पहली बार उन्होंने अपनी पहचान जगाई और उनकी उपस्थिति को दर्ज किया। सुब्रमण्यम अय्यर की लेखनी तीखी और तीखी थी और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, साथ ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध भी किया। 1897 में, जब बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, तो "द हिंदू" ने इसे निंदा की। 1883 में, अखबार का प्रेस 100 माउंट रोड पर स्थापित किया गया और इसे "द नेशनल प्रेस" के नाम से जाना गया।

1885 के संपादकीय में, "द हिंदू" ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का स्वागत किया और कांग्रेस के उद्देश्यों का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्यों को एकाग्र करने और जनमत को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। 1889 में, सुब्रमण्यम अय्यर के निमंत्रण पर, एंग्लो-इंडियन बैरिस्टर एर्डली नॉर्टन ने "द हिंदू" के लिए नियमित कॉलम "ओला पोड्रिडा" लिखना शुरू किया। बाद में दोनों मित्र बने।

सुब्रमण्यम अय्यर रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के सख्त खिलाफ थे और अपने अखबार को सुधार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। हालांकि, उनके लेखों ने अखबार को कई मानहानि मुकदमों में फँसा दिया और उनसे लड़ने के समय सुब्रमण्यम अय्यर को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। 1898 में, उन्होंने मुख्य-संपादक का पद छोड़ दिया और वीरराघवाचार्य उनके उत्तराधिकारी बने। 1905 में, अखबार को समृद्ध बैरिस्टर कस्तूरी रंगा अयंगर ने खरीदा था।

कस्तूरी रंगा अयंगर का जन्म 15 दिसंबर 1859 को कुंभकोणम के इन्नंबूर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कोयंबटूर में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया। उन्होंने एक सफल व्यवसाय स्थापित किया और फिर मद्रास गए जहां उन्होंने अपने भाग्य की कोशिश की। मद्रास में उनकी सफलता कोयंबटूर की तुलना में कम थी। आखिरकार, 1895 में, उन्होंने "द हिंदू" के साथ कानूनी संवाददाता के रूप में काम करना शुरू किया, जिसे जी. सुब्रमण्यम अय्यर चलाते थे। उन्होंने "द कोयंबटूर लेटर्स" नामक अखबार में एक प्रसिद्ध कॉलम लिखा। उन्हें सी. करुणाकर मेनन से भी प्रोत्साहित किया गया।

अमीर और समृद्ध कस्तूरी रंगा अयंगर ने 1 अप्रैल 1905 को 75,000 रुपये की कीमत पर "द हिंदू" का अखबार खरीदा। वे "द हिंदू" के संपादक बने और अपनी प्रभावशाली आवाज बन गए।

प्रबंध निदेशक के रूप में, जुलाई 1905 में कस्तूरी रंगा अयंगर ने अपने भतीजे ए. रंगास्वामी अयंगर को सहायक संपादक नियुक्त किया। उन्होंने विज्ञापनों को बढ़ाकर और अग्रिम भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों की सदस्यता समाप्त करके "द हिंदू" को बचाने के लिए काम किया। यह रणनीति सफल रही और कस्तूरी रंगा अयंगर 1910 तक अपना कर्ज चुका लिया। उन्होंने रॉयटर्स समाचार सेवा की सदस्यता ली और मौसम रिपोर्ट, अदालती मामलों, व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ खेल के लिए भी जगह बनाई।

1905 में, "द हिंदू" ने अपने संपादकीय में भारत के लिए आंशिक स्वायत्तता की मांग की, लेकिन स्वतंत्रता की नहीं। उन्होंने एनी बेसेंट और उनकी थियोसोफिकल सोसाइटी की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें मैत्रेय बुद्ध के रूप में जे. कृष्णमूर्ति का भव्य प्रचार अभियान भी शामिल था। हालांकि, "द हिंदू" ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और लॉर्ड पेंटलैंड के आदेश पर उनकी नजरबंदी का विरोध किया

प्रारम्भिक जीवन, छात्र जीवन एवं अध्यापक कार्य

जी सुब्रह्मण्यम अय्यर का जन्म 19 जनवरी 1855 को मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, के तंजावुर जिले के तिरुवैयर नामक स्थान में हुआ था। तिरुवैयर कावेरी नदी के तट पर स्थित है और दक्षिण भारत के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। उनके पिता गणपति अय्यर एक एडवोकेट थे। वह एक मुंसिफ (जज) के समक्ष मामलो पर बहस करते थे और उनके मुवक्किल तथा मित्र उनका बहुत सम्मान करते थे। वह आदर्शवादी, धार्मिक और परम्परावादी व्यक्ति थे और उनके इन गुणों का स्पष्ट प्रभाव युवा सुब्रह्मण्यम अय्यर के मन पर पड़ना स्वाभाविक था। कालांतर में, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने धर्म परिवर्तन की अपेक्षा हिंदू समाज को उसी के दायरे में सुधारने के प्रयास किए।

सुब्रह्मण्यम अय्यर अपने परिवार के सात पुत्रों में से एक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुवैयर तालुका स्कूल में की। इसके बाद वह एस.पी.जी. मिशन स्कूल तंजावुर में पढ़ने गए और 1869 में मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। दो वर्ष बाद उन्होंने एम.पी.जी. कॉलेज से प्रथम कला परीक्षा पास की। यह कॉलेज, जो अब पीटर्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अब हाई स्कूल है, किन्तु इसने तंजावुर में शिक्षा प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया है। सुब्रह्मण्यम अय्यर को प्रसिद्ध शिक्षकों मार्श, क्रिघटन और श्रीनिवास राघव अयंगर के अधीन शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तीनों उच्च कोटि के विद्वान और महान चरित्रवान व्यक्ति थे। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास राघव अयंगर, एल. कस्तूरी रंगा अयंगर के बड़े भाई थे, जिन्होंने 'हिन्दू' का सम्पादक बनने के लिए सुब्रह्मण्यम अय्यर के पदचिन्हों का अनुसरण किया।

दुर्भाग्यवश, सुब्रह्मण्यम ने 13 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता को खो दिया। उनकी मां धमंबिल ने ध्यानपूर्वक परिवार की देखभाल की और उनके बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुब्रह्मण्यम अय्यर के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ने उनके भविष्य की नींव रखी और उन्हें एक महान विद्वान और समाज सुधारक बनने में मदद की।

कस्तूरी रंगा अयंगर ने "द हिंदू" को खरीदने से पहले, उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनमें एक संघर्षरत अखबार खरीदने और एक नया उद्यम शुरू करने का साहस था, जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं था। जब उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में कदम रखा, तो वह राजनीति में तुलनात्मक रूप से नए थे; फिर भी, वह एक नवागंतुक के लिए बेहद सफल रहे। हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं न कहीं, वह किसी न किसी समय अपना ब्रिटिश विरोधी और भारतीय राष्ट्रवादी रवैया छोड़ देंगे। हालाँकि, यह अनुमान ग़लत साबित हुआ। समकालीनों का दावा है कि वह अपने प्रसिद्ध भाई की तरह ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे।

प्रबंध-निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, कस्तूरी रंगा अयंगर ने वी. कृष्णास्वामी अय्यर, एनी बेसेंट और सर वेलेंटाइन चिरोल के साथ टकराव किया, जिन्हें उन्होंने प्रत्युत्तर दिया: "मैं यहां आपसे पत्रकारिता शिष्टाचार सीखने के लिए नहीं आया हूं," जब पूर्व ने अभद्र व्यवहार किया। उत्तरार्द्ध पर टिप्पणियाँ। कस्तूरी रंगा अयंगर ने गवर्नर सर आर्थर लॉली और लॉर्ड पेंटलैंड के साथ भी लड़ाई लड़ी।

अयंगर ने अपनी शानदार संपत्ति से उतना ही प्रभाव डाला जितना उन्होंने अपने लेखन से डाला। इंग्लैंड से आने पर दंडित किए जाने और अनुष्ठानिक सफाई से गुजरने के लिए मजबूर किए जाने के बजाय, वैष्णव रूढ़िवादियों द्वारा पूरे सम्मान के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया।

अयंगर के वंशज अब अपने परिवार की कंपनी, "कस्तूरी एंड संस" के माध्यम से "द हिंदू" ग्रुप के मालिक हैं।

सुब्रमण्यम अय्यर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहन भूमिका निभाईं। उन्होंने 12 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुए सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल थे, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस के समितियों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में चुना गया, जैसे सार्वजनिक सेवाओं के प्रतिनिधित्व पर रिपोर्ट देने वाली समिति का सदस्य, और राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान की तैयारी करने वाली समिति में सदस्य। उन्हें 1894 के मद्रास सत्र के दौरान भारत के राज्य सचिव के समक्ष भारतीय राष्ट्रवादियों का प्रतिनिधित्व करने का मामला सौंपा गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए 1906 में स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल होकर स्थानीय राष्ट्रवादी प्रयासों का समन्वय किया।

सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू में लिखा कि दलितों की अपमानित स्थिति कुख्यात थी और हिंदू सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं ऐसी हैं कि इस प्रणाली से उनके सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने टिप्पणी की कि दलितों के लिए किसी भी चीज से मुक्ति की उम्मीद करना निराशाजनक लगता है। हिंदू ऐसा कर सकते हैं और हमारे धर्म के लिए कोई भी प्रशंसा इन गरीब लोगों को सामाजिक मुक्ति नहीं दिलाएगी।

उन्होंने स्थानीय भाषा में बोलने के महत्व को महसूस किया और अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में जनता को तमिल में संबोधित किया। उन्होंने सुब्रमण्यम भारती को उनके शुरुआती वर्षों में प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। 1898 में, सुब्रमण्यम अय्यर ने 'द हिंदू' पर अपना दावा छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा तमिल भाषा के अखबार स्वदेशमित्रन पर केंद्रित की, जिसे उन्होंने 1882 में शुरू किया था। जब उन्होंने 1898 में द हिंदू छोड़ दिया, तो उन्होंने त्रि-साप्ताहिक स्वदेशमित्रन बनाया और, 1899 में, एक दैनिक, तमिल में पहला। सुब्रमण्यम अय्यर की कलम "अति तीखी पतली हरी मिर्च के पेस्ट में डूबी हुई" - जैसा कि सुब्रमण्यम भारती ने अपने संपादक की लेखन शैली का वर्णन किया है - ने उन्हें 1908 में अंग्रेजों के साथ परेशानी में डाल दिया। उन्हें जेल की सजा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जिससे धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।

अपने बाद के वर्षों में, सुब्रमण्यम अय्यर को कुष्ठ रोग का पता चला और 18 अप्रैल 1916 को इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

सुब्रह्मण्यम अय्यर की धर्म पत्नी मीनाक्षी के बारे में

सुब्रह्मण्यम अय्यर की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में मीनाक्षी से उनके प्रसन्नतापूर्वक विवाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद, बिना किसी संकोच के, उन्होंने 1874 में नॉर्मल स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मद्रास का रुख किया। वहाँ उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और प्रधानाध्यापक जॉर्ज बाइकिल, जो विद्यालयों के निरीक्षक और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बने, पर अच्छा प्रभाव डाला।

प्रशिक्षण के उपरांत, सुब्रह्मण्यम अय्यर 1875 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन इंस्टीट्यूट में 45 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर शिक्षक बने। उन्होंने वहाँ 1877 तक कार्य किया। इसके बाद उन्होंने पचैयप्पा कॉलेज में कार्य किया। इस कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। 25 वर्ष की आयु से कम में ही उन्हें एंग्लोवर्नाक्युलर स्कूल (जो अब हिन्दू हाई स्कूल, विप्लिकेन के नाम से जाना जाता है) का प्रधानाध्यापक बनाया गया। यह उनके उच्च योग्यता और ओजस्विता का प्रमाण था।

सुब्रह्मण्यम अय्यर शिक्षण कार्य को बहुत पसंद करते थे और यह चाहते थे कि किसी को भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए। समाज सुधार की उनकी उत्कट इच्छा, जो आगे चलकर उनके जीवन में स्पष्ट हुई, उनके विचारों और भावनाओं को पहले ही प्रभावित कर रही थी। उनके उदार दृष्टिकोण ने सभी सांप्रदायिक और जातिगत भेदभावों को अस्वीकार कर दिया। वह योग्य और जरूरतमंद छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने के इच्छुक थे।

1888 में, विप्लिकेन में आर्यन हाई स्कूल की स्थापना में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्कूल में जातिगत भेदभाव के बिना हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रवेश मिलता था। उन्होंने उन छात्रों के लिए रात्रि स्कूल भी शुरू किए जो दिन की कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते थे। वह युवा पीढ़ी के नैतिक स्तर को उठाने और उनके सदाचरण पर सबसे अधिक ध्यान देते थे। यह बात 25 नवम्बर 1892 के 'हिन्दू' में छपी उनकी अपील में देखी जा सकती है:

आर्यन हाई स्कूल, विप्लिकेन से लगा हुआ एक पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष है। इस संस्थान के छात्र एवं शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं। आज के युग में पुस्तकालय स्थापित करना और इसके लिए निधि संचय करना दान का सर्वोत्तम दिव्य रूप है। अतः, उक्त पुस्तकालय का प्रबंधक बड़े ही विश्वास से उदार हृदय वाले दानदाताओं से अपील करता है कि वे पुस्तकें या धनराशि भेजकर पुस्तकालय को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। पुस्तकों के पार्सलों पर लगने वाला डाक-व्यय प्रबंधक स्वयं वहन करेगा।"

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने जीवन में शिक्षा और समाज सुधार को महत्वपूर्ण माना। उनकी इस अपील में उनके शिक्षा के प्रति समर्पण और सभी वर्गों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की उनकी उत्कट इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान, समर्पण और उदारता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

प्रारम्भिक जीवन और अध्यापक कार्य

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने शिक्षा और समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मीनाक्षी से विवाह कर अपनी वित्तीय समस्याओं से छुटकारा पाया और 1874 में नॉर्मल स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने प्रधानाध्यापक जॉर्ज बाइकिल पर अच्छा प्रभाव डाला, जो बाद में मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बने।

प्रशिक्षण के उपरांत, सुब्रह्मण्यम अय्यर 1875 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन इंस्टीट्यूट में शिक्षक बने, जहाँ उन्होंने 1877 तक कार्य किया। इसके बाद उन्होंने पचैयप्पा कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया और स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। 25 वर्ष की आयु से कम में ही उन्हें एंग्लोवर्नाक्युलर स्कूल (अब हिन्दू हाई स्कूल, विप्लिकेन) का प्रधानाध्यापक बनाया गया, जो उनके उच्च योग्यता और ओजस्विता का प्रमाण था।

सुब्रह्मण्यम अय्यर का शिक्षण कार्य आर्यन हाई स्कूल की स्थापना

सुब्रह्मण्यम अय्यर शिक्षण कार्य को बहुत पसंद करते थे और यह चाहते थे कि किसी को भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए। समाज सुधार की उनकी उत्कट इच्छा उनके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती थी। उनके उदार दृष्टिकोण ने सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। वे योग्य और जरूरतमंद छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने के इच्छुक थे।

1888 में, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने विप्लिकेन में आर्यन हाई स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्कूल में जातिगत भेदभाव के बिना हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रवेश मिलता था। उन्होंने उन छात्रों के लिए रात्रि स्कूल भी शुरू किए जो दिन की कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते थे। वह युवा पीढ़ी के नैतिक स्तर को उठाने और उनके सदाचरण पर विशेष ध्यान देते थे। उनकी अपील में यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है:

"जिसके लिए यह अपील की गई है, वह संस्थान विगत पांच वर्षों से चलाया जा रहा है। आर्यन स्कूल में, प्रसीडेंसी के स्कूलों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा बिना किसी भेदभाव के नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यहां अपेक्षित उपकरण और सभी सुविधाओं से सुसज्जित व्यायामशाला में शारीरिक शिक्षा दी जाती है। इसे मद्रास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें अत्यधिक अनुपात में विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है या आधी फीस ली जाती है। विद्यालय को दी गई सहायता से निर्धन छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा सकेगी। पुस्तकें और दानराशि जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर, प्रबंधक आर्य हाई स्कूल विप्लिकेन, मद्रास द्वारा सधन्यवाद ग्रहण की जाएगी।"

18 मई 1891 को, एक स्टाफ सदस्य के विदाई समारोह में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा कि वह लगभग 15 वर्षों से अध्यापक रहे हैं। यद्यपि उन्होंने स्पष्टतः दूसरा व्यवसाय अपना लिया था, फिर भी वह शिक्षा कार्य में रुचि रखते थे, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में उनका कर्तव्य अपने देशवासियों के हृदय में ज्ञान और जागरूकता उत्पन्न करना था।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने आर्यन स्कूल को ईसाई मिशनरी को सौंप दिया और उनसे यह आश्वासन प्राप्त किया कि वे इसे उन्हीं व्यापक सिद्धांतों पर चलाते रहेंगे, जिन्हें पहले लागू किया जा चुका था। अब यह कैलेट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विप्लिकेन में दो प्रारंभिक शिक्षा संस्थान सुब्रह्मण्यम अय्यर के शिक्षाविद् के रूप में किए गए कार्य के परिचायक रहेंगे।

पचैयप्पा कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हुए सुब्रह्मण्यम अय्यर का परिचय एम. बी. राघवाचारियर से हुआ, जो बी.ए. कक्षा के छात्र थे। यह परिचय शीघ्र ही गहरी मित्रता में बदल गया। आगे चलकर उन्होंने साथ मिलकर 'हिन्दू' पत्र का श्रीगणेश किया।

'हिन्दू' की स्थापना

भारतीय प्रेस के इतिहास में 20 सितम्बर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन, वर्ष 1878 में, मद्रास नगर में मिल्ट स्ट्रीट स्थित श्रीनिधि प्रेस से 'हिन्दू' पत्र का शुभारम्भ हुआ। यह साप्ताहिक पत्रिका 'विष्विकेन लिटरेरी सोसाइटी' के छह उत्साही नवयुवकों द्वारा स्थापित की गई थी। ये युवा थे जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर, एम. वी. राघवचारियर, टी. वी. राघवचारियर, पी. बी. राघवचारियर, डी. केशवराव पम , और एन. सुब्बाराव पंतुलु।

इन नवयुवकों ने इस पत्र की स्थापना को मात्र एक व्यावसायिक उपक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखा। वे देश के सामने उत्पन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर जनमत जुटाना चाहते थे। इसके प्रथम प्रकाशन में लिखा गया पूरा सम्पादकीय इस पुस्तक के अंत में दिया गया है, जिससे सुब्रह्मण्यम अय्यर की विचारधारा और कार्यशैली का पता चलता है। जल्दी ही इस पत्र के संचालन की पूरी जिम्मेदारी सुब्रह्मण्यम अय्यर और बी. राघवचारियर के कंधों पर आ गई। सुब्रह्मण्यम अय्यर सम्पादक थे, जबकि बी. राघवचारियर प्रबंधन की देखरेख करते थे।

पत्र का शुभारम्भ करने वाले युवकों का दृढ़ साहस प्रशंसा योग्य था। उनके पास बहुत कम पूंजी और पत्र-संचालन का कम अनुभव था। मद्रास ने पहले ही दो पत्रों का उत्थान और पतन देखा था - 'किसेंट', जो स्वदेशीय एसोसिएशन के अंग के रूप में और 'नेटिव पब्लिक ओपीनियन', जिसका बाद में 'मद्रासी' में विलय हो गया था। 'मद्रासी' की स्थापना ए. रामचन्द्र अय्यर ने की थी, जो बाद में मैसूर के मुख्य न्यायाधीश बने। उनका उद्देश्य भारतीय जनता के हितों की रक्षा और विदेशी स्वार्थों के आक्रमणों से उन्हें बचाना था। कुछ समय बाद यह पत्र दूसरों के हाथों में चला गया और इसका राजनीतिक रूप ही बदल गया।

इस प्रकार, 'हिन्दू' की स्थापना भारतीय प्रेस के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके संस्थापकों की निष्ठा, साहस और समर्पण ने इसे एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पत्र के रूप में स्थापित किया, जिसने भारतीय जनमत को स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुब्बाराव पंथुलु का जन्म 14 जनवरी 1857 को नेल्लोर जिले

सुब्बाराव पंतुलु एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1878 में 'द हिंदू' की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 12 फरवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद के मद्रास आगमन पर विक्टोरिया हॉल में उनका स्वागत किया। सुब्बाराव ने 1903 में राजमुंदरी में भगवद गीता और सनातन धर्म के प्रचार के लिए हिंदू समाजम की स्थापना की। उन्होंने ऐतिहासिक शोध सोसायटी और दामेरला आर्ट गैलरी की भी स्थापना की। वे राजमुंदरी के मेयर, मद्रास विधान परिषद के सदस्य और 1910 में शाही विधान परिषद के सदस्य बने। उन्हें "आंध्र भीष्म" कहा जाता है। 5 जनवरी 1941 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

'हिन्दू' की स्थापना: बी. राघवचारियर की दृष्टि से

'हिन्दू' के रजत जयंती संस्करण में बी. राघवचारियर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "हम सभी अभी-अभी कॉलेज से निकले थे, इसलिए कहने मात्र को भी पूंजी नहीं थी। इनमें से दो- सुब्रह्मण्यम अय्यर और मैंने जीवन में स्कूल शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और अन्य तीन कानून की उपाधि पाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए उन्हें इस कार्य में ठोस सहयोग देने के लिए मुश्किल से समय मिल पाता था। अत: श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर और मेरे ऊपर कार्य का भारी बोझ आ पड़ा, इसलिये हमारे लिए साप्ताहिक पत्र से अधिक कुछ भी शुरू करना संभव न था।"

वे समझते थे कि पत्रकार का व्यवसाय अत्यंत जोखिम का कार्य है और उस समय प्रेसीडेंसी की हालत ऐसी थी कि उससे कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती थी। 'हिन्दू' का भविष्य भी 'नेटिव पब्लिक ओपीनियन' और 'मद्रासी' के भाग्य की तरह समझा जा रहा था किन्तु उत्साह भंग नहीं हुआ, उन्होंने आगे काम जारी रखा।

'हिन्दू' के शुरुआत से लेकर जब तक वे समाचारपत्र से संबंधित रहे, सुब्रह्मण्यम अय्यर सम्पादक रहे और उन्होंने बड़े ही दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस से उसका संचालन किया। उनके इस महान कार्य में सर्वश्री सी. करुणाकर मेनन, के. सुब्बा राव और के. नटराज अय्यर ने सहयोग प्रदान किया, जिनकी हार्दिक कर्तव्यनिष्ठा प्रशंसनीय थी। उन्होंने अपनी उच्च प्रतिभा, महान योग्यता और राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं आदि के गहरे ज्ञान द्वारा प्रशासन की बुराइयों को सुधारा और अपने देशवासियों के अंदर लोक-कर्तव्य की भावना पैदा की।

'हिन्दू' की स्थापना: सुब्रह्मण्यम अय्यर का अनुभव

संपादक सुब्रह्मण्यम अय्यर, जो लोगों के बीच 'हिन्दू' के माध्यम से जाने जाते थे, दो दशकों तक दक्षिण भारत में जनमत को ढालते रहे। वर्षों बाद, वह 'हिन्दू' के प्रारंभिक चरणों की उन बाधाओं का वर्णन करने का लोभ संवरण न कर सके, जिन्हें उन्होंने और उनके साथियों ने पार किया था। उन्होंने कहा:

"जब मैं जनवरी 1874 में आगे पढ़ाई करने मद्रास आया, तिप्लिकेन में एक संस्था थी, जिसे 'साहित्यिक संस्था' कहते थे। मैं और कुछ अन्य साथी उसमें सम्मिलित हुए और लेख लिखने व पढ़ने के लिए उसका एक विचार-गोष्ठी के रूप में उपयोग किया। उसके कुछ सदस्य उच्च पदासीन हो गए हैं, और कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे।

"उस समय वहां एक जर्मन संस्कृत विद्वान रहते थे - डॉ. गुस्टाव ऑपर्ट, और मैंने उनके बारे में 'मेल' पक्ष में फीचर लेख लिखे। जब ये प्रकाशित हुए तो मैंने महसूस किया कि मेरे अक्षर पत्र के लिए लिखने की योग्यता है।

"इससे पहले मद्रास में प्रकाशित भारतीय पत्र 'मद्रासी' का प्रकाशन विभिन्न कारणों से रुक गया था। जब (सर) टी. मुथुस्वामी अय्यर उच्च न्यायालय के जज नियुक्त हुए, कुछ एंग्लो-इंडियन पत्रों ने कुछ टिप्पणियां कीं, जो इसके विरुद्ध भी थीं और अप्रसन्न करने वाली भी। इस अन्याय को सहन न कर पाने पर, हम में से छह सदस्यों ने 'हिन्दू' पत्र शुरू कर दिया। जब हमने यह पत्र आरम्भ किया, हमें इसके प्रकाशन से संबंधित उत्तरदायित्वों की कोई जानकारी नहीं थी कि इसका संचालन कैसे करना है, इस पर कितना खर्च होगा आदि। हमारे पास बिल्कुल धन नहीं था, अतः हमने एक रुपया और बारह आने उधार लेकर इसकी 80 प्रतियां छपवाईं और प्रकाशित कीं। हमने लिखा कि (सर) टी. मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति उचित थी और हमने एंग्लो-इंडियन पत्रों में लिखे गए 'सम्पादकीय' की भर्त्सना की।"

इस प्रकार, 'हिन्दू' की स्थापना अनेक कठिनाइयों के बावजूद, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ की गई। सुब्रह्मण्यम अय्यर और उनके साथियों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने 'हिन्दू' को एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पत्र बना दिया, जिसने भारतीय जनमत को स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

'हिन्दू' की स्थापना: सुब्रह्मण्यम अय्यर का संस्मरण

एक बुक में लिखा है श्री आर. रामचन्द्र अय्यर, जिन्होंने 'मद्रासी' पत्र का संचालन किया था, मुझे बुलाया और प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे उन लोगों की सूची दी जो 'मद्रासी' के ग्राहक बनने को तैयार थे और मुझसे कहा कि मैं और आगे बढ़ूं और 500 प्रतियां छपवाऊं। सीत्तापति नायडू-याचिका, सेलम में विद्रोह, इत्यादि जैसे समाचारों के प्रकाशन और गवर्नर ग्रांट डफ की अनुचित कार्रवाई की आलोचना करने के कारण हमें जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। अनेक लोग जिन्होंने प्रारम्भ में स्वेच्छा से सहायता दी थी, बाद में सरकारी सेवा में चले गए और अधिक सहयोग न दे सके। 'हिन्दू' के लेखन का पूर्ण दायित्व मुझ पर आ पड़ा।"

"मुझे याद है कि भारत के सभी भागों से उत्साहवर्धक और बधाई पत्र आए थे। फिर भी, मुझे यह उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि हमें अनेक शुभचिंतकों, जिन्हें इस उद्यम से अनेक बुरे परिणाम निकलने की आशंका थी, से निराशाजनक टिप्पणियां भी मिलीं। वे समझते थे कि पत्रकार का व्यवसाय अत्यंत जोखिम भरा कार्य है और उस समय प्रेसीडेंसी की हालत ऐसी थी कि उससे कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती थी। 'हिन्दू' का भविष्य भी 'नेटिव पब्लिक ओपीनियन' और 'मद्रासी' के भाग्य की तरह समझा जा रहा था। किन्तु हमारा उत्साह भंग नहीं हुआ और हमने आगे काम जारी रखा।

'हिन्दू' के शुरुआत से लेकर जब तक मैं समाचारपत्र से संबंधित रहा, मैं संपादक ही रहा और मैंने बड़े ही दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस से उसका संचालन किया। इस महान कार्य में सर्वश्री सी. करुणाकर मेनन, के. सुब्बा राव और के. नटराज अय्यर ने सहयोग प्रदान किया, जिनकी कर्तव्यनिष्ठा प्रशंसनीय थी। उन्होंने अपनी उच्च प्रतिभा, महान योग्यता और राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं आदि के गहरे ज्ञान द्वारा प्रशासन की बुराइयों को सुधारा और अपने देशवासियों के अंदर लोक-कर्तव्य की भावना पैदा की।"

वस्तुतः संपादक सुब्रह्मण्यम अय्यर, जो लोगों के बीच 'हिन्दू' के स्तंभों के माध्यम से जाने जाते थे, दो दशकों तक दक्षिण भारत में जनमत को ढालते रहे। वर्षों उपरांत, वह 'हिन्दू' के प्रारंभिक चरणों में आने वाली उन बाधाओं का वर्णन करने से स्वयं को रोक नहीं सके, जिन्हें उन्होंने और उनके साथियों ने पार किया था।

उन्होंने कहा, "जब मैं जनवरी 1874 में मद्रास में अध्ययन करने आया, तो मुझे तिप्पलि कैन में एक संस्था मिली, जिसे 'साहित्यिक संस्था' कहा जाता था। मैंने और कुछ अन्य साथियों ने उसमें शामिल होकर लेख लिखने और पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया। इसमें कुछ सदस्य उच्च पदों पर थे, कुछ अब इस दुनिया में नहीं हैं।

"उस समय वहां एक जर्मन संस्कृत विद्वान डॉ। गुस्ताव ऑपर्ट भी थे, और मैंने उनके बारे में 'मेल' सेक्शन में एक लेख लिखा। जब वह प्रकाशित हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे लेखन की क्षमता है।

"इससे पहले मद्रास में प्रकाशित भारतीय पत्रिका 'मद्रासी' का प्रकाशन विभिन्न कारणों से रुक गया था। जब टी० मुथुस्वामी अय्यर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं ने कुछ टिप्पणियाँ की, जो उसके खिलाफ थीं और उसको अप्रसन्न करने वाली थीं। इस अन्याय को सहन नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने 'हिन्दू' पत्रिका की स्थापना की। जब हमने इसे शुरू किया, तो हमें प्रकाशन की पूर्ण जानकारी नहीं थी, जैसे कि कितना खर्च होगा, आदि। हमारे पास पूर्ण धन नहीं था, इसलिए हमने उधार से एक रुपया और बारह आने लिए और 80 प्रतियाँ छापीं और प्रकाशित की। हमने लिखा कि टी० मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति उचित थी और हमने अंग्रेजी पत्रिकाओं में लिखी गई 'मम्पादकीय' की आलोचना की।

"अगले सप्ताह श्री आर० रामचंद्र अय्यर, जिन्होंने 'मद्रासी' पत्रिका का संचालन किया था, ने मुझे बुलाया और प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे उन लोगों की सूची दी जो 'मद्रासी' के पाठक बनने के लिए राजी हो चुके थे, और मुझसे कहा कि मैं और आगे बढ़ूं और 500 प्रतियाँ छापूं। सीतापति नायडू की याचिका, सेलम में विद्रोह, आदि जैसे समाचारों को प्रकाशित करने और गवर्नर ग्रेट डफ की अनुचित कार्रवाई की आलोचना करने के कारण हमें जनता का समर्थन मिला।

प्रारंभ से ही 'हिन्दू' ने दो कार्य निभाये। इसने जनता को तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से परिचित किया और सरकार को लोकप्रिय अभिलाषाओं से अवगत किया। यह कहन अतिशयोक्ति न होगी कि यह पक्ष जनता के लिए सोचता था और उन नेताओं, जो विदेशी शासकों से टकराना तो चाहते थे, किन्तु उन्हें चोट पहुंचाने के अनिच्छुक थे, के अस्पष्ट विचारो को प्रस्तुत करता था। 'मद्रास,' जिसे अंग्रेज प्रशासन की कमिया बताने और सेवाओं इत्यादि में भारतीयों को अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने जैसी माग के लिए आवाज उठाने इत्यादि के मामलों में सुरक्षित प्रेसीडेसी मानते थे, में 'हिंदू' का प्रारंभ एक दृढ साहसिक कार्य था। समाचारपत्र को चलाने के लिए आज की तरह उस समय भी स्रोतों का महत्व था। उन दिनों कुछ ही अंग्रेजो-भारतीय दैनिक पत्रिकाएं, जिन्हें सरकारी संरक्षण और अंग्रेज व्यापारी समुदाय का सहयोग प्राप्त था, सफलता से चल रही थीं। अपनी मूल प्रकृति के कारण 'हिन्दू' उनमें किसी की इच्छा को पूरा न कर सका। इसकी सफलता तो इसके पाठकों की सद्भावना थी और उनमें से भी सभी धन देने के लिए, यहाँ तक कि ग्राहक शुल्क देने को तत्पर न थे। मैंने सितम्बर 11, 1885 का सुब्रह्मण्यम अय्यर के हाथों से लिखा एक पत्र देखा है, जो उन्होंने माननीया सर्वोमोयी देवी, कासिम बाजार की महारानी को लिखा था, जिसमें उन्होंने उनके ग्राहक शुल्क की पावती भेजी थी। अतिरिक्त जानकारी के लिए दिए गए पत्र से ही उन कठिनाइयों का पता चलता है, जिनका सामना 'हिन्दू' को अपने प्रारंभिक वर्षों में करना पड़ा था, किन्तु सम्पादक के रूप में सुब्रह्मण्यम अय्यर विलीय प्रबंधक प्रभारी के रूप में वी० राघवचारियर की आदर्श एक-जुटता और विचारशील मित्रों के सहयोग और सद्भावना से यह पत्र आगे बढ़ता रहा। भारतीय प्रेस आयोग के लिए तैयार किए गए अपने 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास' में श्री जे० नटराजन कहते हैं कि पहले ही महीने के उपरांत 'हिन्दू' की छपाई 'स्कॉटिश प्रेस' को स्थानातरित कर दी गई थी। सर वश्यम आयंगार की अध्यक्षता में मद्रास स्वदेशोय मस्था पुनर्जीवित की गई थी। श्री नटराजन आगे कहते है कि संस्थाने 'हिन्दू' के साथ जिन सामूहिक लक्ष्यो मे भागीदारी की, वे थे जनता के कष्टों को सरकार के मामने प्रस्तुत करना, ताकि उनका निवारण किया जा सके और प्रशासन में देशवासियो की समुचित हिस्सेदारी के दावो को स्वीकृति दिलाना। 1883 में पत्र, जिसके लिए रघुनाथ राव ने एक प्रेस मायलापुर में, जिसे 'हिन्दू प्रेस' नाम दिया गया, स्थापित किया। उसके लिए ममर्थन जुटाने के उद्देश्य से सुब्रह्मण्यम अय्यर ने प्रेसीडेंसी का दौरा किया। वस्तुतः रघुनाथ राव ने सक्रिय रुचि न्नी और इसके स्तम्भों में योगदान देते रहे। उसी वर्ष, यदि एकदम निश्चित कहा जाए तो अक्तूबर 1, 1883 को, पत्त्र को सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने वाले पत्र में परिवर्तित किया गया और यह अधिक अच्छे सुसज्जित 'एम्प्रेस आफ इंडिया' प्रेस से प्रकाशित हुआ। यह पाया गया कि मप्ताह मे पत्त्र का एक बार प्रकाशन करना वर्तमान हितो के मामलो में समय पर बहस किए जाने के मार्ग में बाधक बन जाता था। 'हिन्दू' लार्ड रिपन के सुधारात्मक उपायों को बदनाम करने के प्रयासों के विरूद्ध संघर्ष करने व उनका समर्थन करने और भारतीय जनता की वास्तविक भावनाओं को ग्लैंड की जनता तक पहुंचाने में अग्रणी था। मद्रास मे ग्राट डफ्फ के प्रतिक्रियावादी प्रशासन पर वह सावधानीपूर्वक नजर रखता था। उस वर्ष दिसम्बर में पत्र के प्रकाशन के लिए वहा स्थापित 'नेशनल प्रेस' को सुसम्पन्न बनाने हेतु धन उधार लिये जाने के पश्चात 'हिन्दू' को भी 100, माऊंट रोड ले जाया गया। जनता को शिक्षित करने की योजना के भाग के रूप में अगले वर्ष से उसी प्रेस से 'पीपुल्स मैगजीन' प्रकाशित किया गया, इससे जिन दैनिक विषयों पर 'हिन्दू' प्रर्याप्त ध्यान नही दे सकता था, उन पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसका सम्पादन आनन्द चालू करते थे और इसे पी० मुनि स्वामी का समर्थन, प्राप्त था। 'हिन्दू' का कार्यालय 'स्वदेशी संस्था'. वे स्थान पर बनी महाजन सभा का मुख्यालय भी था। दिसम्बर, 1885 में, सभा के तत्वावधान में प्रथम मद्रान प्रातीय सम्मेलन आयोजित किया गंया। यह ए० ओ० ह्यूम को, जिन्होने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायता की थी, 'हिन्दू' और उसके संचालकों के घनिष्ट सपर्क में लाया। एस० सुब्रह्मण्यम अय्यर जो बाद में सर एस० सुब्रह्मण्यम अय्यर, मद्रास उच्च न्यायालय के जज के नाम से जाने जाते थे और जो एनी बेसेट के मित्न और भारत के लिए होम रूल आंदोलन में उनके साथी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रथम सत्न के लिए मद्रास के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, ने पत्त्र में गहरी रुचि ली। बाद में वी० राघवाचारियर ने स्वीकार किया कि 'नेशनल प्रेम' उनके द्वारा किये गये कार्यों में से एक था।

जब भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का तीसरा सत्त्र बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में (1887 में) मद्रास शहर में हुआ, तो उस समय शहर में 'हिन्दू' पत्र (जो राजनैतिक मच का मुख्य केन्द्र बना हुआ था) ने इसके प्रेस को काग्रेस की गतिविधियो के प्रचार हेतु पूर्णत इस्तेमाल कियः । शिक्षित वर्गों में विचारी की भूख बढ़ गई थी। इसका प्रमुख श्रेय इस युग को ही था और सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने पर भी यह पाया गया कि 'हिन्दू' यह माग पूरी करने में असमर्थ था। 1889 मे नव वर्ष के दिन 'हिन्दू' को दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किन्तु वी० राघवाचारियर ने लिखा है कि यद्यपि सप्ताह में तीन बार निकलने वाले हमारे इस पत्र के अनेक ग्राहकों ने खुशी से अतिरिक्त शुल्क दिया, फिर भी ग्राहको की संख्या में काफी कमी आ गई और वित्तीय कठि- नाइयां होने के बावजूद भी हम पत्न को लम्बे समय तक चलाते रहे और सप्ताह में तीन बार के संस्करण मुफस्सिल पाठको के लिए बाद मे भी कई वर्षों तक निकालते रहे।

'हिन्दू' को लम्बे समय तक क्जियनगर के महाराजा श्री जानद गजपत्ति राज जैसे मित्रों की उदारता पर निर्भर रहना पड़ा, जिन्होने इसके चलते रहने के लिए काफी घन दिया। मुख्यतया उन्ही की सहायता से 100 माउंट रोड, मद्रास के किराये का भवन 'हिन्दू' द्वारा अर्जित किया गया। 1940 में अपने नये भवन कस्तूरी भवन, जी माउंट रोड के उत्तर की ओर है, में जाने से पूर्व यह पन्न वहीं से प्रकाशित होता रहा। आगे हम सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा किये गये 'हिन्दू' के प्रबंधन का गहराई से अध्ययन करेंगे तब तक हम इस विषय को वही छोडते है।

कलकत्ता में 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'बंगाली', तथा 1881 और 1882 में क्रमशः तिलक द्वारा प्रवर्तित 'केसरी' (मराठी में) और 'मराठा' (अंग्रेजी में), 'हिन्दू' के समकालीन प्रमुख पत्र थे। ये राष्ट्रीय प्रेस के अग्रणी रहे तथा सरकारी तंत्र उन पर निरंतर अपना क्रोध उतारता रहा। 'हिन्दू' का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के सात साल पहले हो चुका था और कांग्रेस ने अपने आदर्शों के प्रचार के लिए इस पत्र को तत्परतापूर्वक इच्छुक साधन के रूप में प्राप्त किया। प्रधान राष्ट्रीय संगठन से निरंतर संबंध बने रहने से यह पत्र अंग्रेजों के विद्वेष का पात्र बना रहा। इसलिए गवर्नर सर एम० ई० ग्रांट डफ के शासनकाल में पत्र को शासन की ओर से होने वाले विरोध का सामना करना पड़ा। पत्र के कार्यालय का उल्लेख प्रायः षड्यंत्रकारियों के अड्डे के रूप में किया जाता था, क्योंकि उसने सीधे तथा उसी परिसर में स्थित महाजन सभा के माध्यम से जनहित के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उनका एक दल खड़ा किया।

बाधाओं से हतोत्साहित हुए बिना श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पत्र में सुधार करने के कार्य को अद्भुत उत्साह से प्रारम्भ किया। उन्होंने 'हिन्दू' को राष्ट्रीय पुनरुत्थान का साधन बनाया और हर ऐसे व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी श्रेणी, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता का हो, विरोध किया, जो राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में रुकावट डालते थे। 'प्रेस' की शोधक भूमिका अदा करने के संबंध में दृढ़ आस्थावान सम्पादक, पत्र द्वारा दोषी ठहराए गए सरकारी व्यक्तियों और जनता के आदमियों को ऐसी आलोचना से लाभ पहुंचाना चाहते थे। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं थी। सेवा निवृत्त अंग्रेज कर्मचारी जाते समय इस पत्र में एक तरह से अपने कार्यों का लेखाजोखा देखते थे। सम्पादक ने यथोचित स्थान पर उन सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा करने से मुंह नहीं मोड़ा, जिन्हें उसने पहले किसी भूल-चूक के लिए आड़े हाथों लिया था।

जनता का जन अधिवक्ता मंच

दक्षिण भारत को देश के राजनीतिक मानचित्र में स्थापित करने का श्रेय जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर को ही है। उनके अवतरण से पहले मद्रास प्रेसीडेंसी से बहुत कम राजनीतिक गतिविधियाँ होती थीं और यह देखा जाता था कि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रसिद्ध नेताओं के भाषण सुनने के लिए मद्रास शहर में भी पर्याप्त संख्या में श्रोता मिलना कठिन हो जाता था।

'हिन्दू' ने दक्षिण में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, जिसे बाद में महाजन सभा ने मजबूत किया। उस सभा की स्थापना सुब्रह्मण्यम अय्यर ने 1884 में की थी। पहले कहा जा चुका है कि उन दिनों राजनीति एक नीरस कार्य समझा जाता था। जनमत के प्रतिनिधि अभ्यावेदन और याचिकाएं अधिकारियों को भेजने में ही संतुष्ट हो जाते थे और इसमें महाजन सभा पूरा भाग लेती थी।

किन्तु सुब्रह्मण्यम अय्यर कुछ भिन्न ही प्रकार के राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों से सुरक्षा पाने मात्र में उनकी रुचि नहीं थी, वह यहाँ शिक्षित वर्गों को रियायतें देने के ब्रिटिश रवैये का विरोध करते थे। वह अपने देशवासियों को समान अवसर दिलाने की मांग करते थे, ताकि वे भारत के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एक बार उन्होंने अपने एक साथी से कहा था, "ईश्वर ने अपनी शाश्वत दया और बुद्धिमता से युगों के कष्टों और दासता के बाद भी हमारी चेतना को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। पश्चिम के इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी से सर्वोत्तम प्रतिनिधियों को लाओ। भारतीयों को वही प्रशिक्षण, वही सुविधाएं और अवसर प्रदान करो। विश्व भर की प्रतियोगिता में भारतीय अपना शाश्वत स्थान बनाएंगे। आज भी प्रशासन में यदि तुम समान अवसर प्रदान करो तो जज, वकील, न्यायविद, मैकेनिक, इंजीनियर, महाजन, सिपाही, राजनीतिज्ञ, उपदेशक, किसी भी विचारित दिशा में जीवन का कोई क्षेत्र नहीं होगा, एक भी नहीं, जिसमें भारतीय असफल होंगे। इस समय हमारी राष्ट्रीय प्रगति का केवल यही एक उपाय है।"

अपने देशवासियों के सामर्थ्य में सर्वोच्च विश्वास की यही चेतना थी, जिससे सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपना कार्य प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।

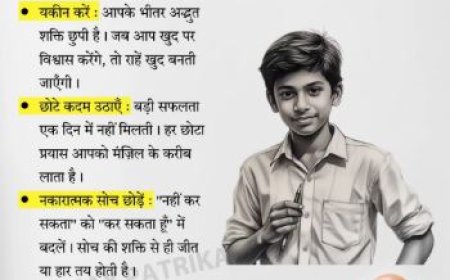

1914 में लिखे एक लेख में उन्होंने मुंबई के स्वैच्छिक संगठन 'स्टूडेंट्स' ब्रदरहुड' की प्रशंसा की, जिसने इस प्रेसीडेंसी में अच्छा काम किया था और ऐसे ही संगठन का मद्रास प्रेसीडेंसी में न होने के प्रति असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बंगाल के छात्रों की भी बहुत प्रशंसा की, जिन्होंने प्राकृतिक विपदाओं, जैसे बाढ़ आदि के समय सहायता कार्य किए और 1905 के स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।

"उपयोगी वस्तुओं का अच्छी तरह इस्तेमाल करो," वह लिखते हैं, "छात्रों में संगठन के अभाव में बहुत-सी उपयोगी सामग्री व्यर्थ चली जाती है। विद्यार्थी अपना खाली समय, जब वे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, व्यर्थ की बातों और अनैतिक खेलों में बिताते हैं। एक छात्र चाहे अपने अध्ययन या खेल के प्रति कितना ही समर्पित क्यों न हो, फिर भी वह सप्ताह में कुछ-न-कुछ समय निकाल कर अपने पड़ोसियों की मदद कर सकता है और इस लोक सेवा के कार्य को बर्बादी नहीं कहा जा सकता। अतः शिक्षण का एक उद्देश्य लोक कल्याण के लिए समर्पित होना भी है और यह प्रवृत्ति अत्यधिक शीघ्रता से युवकों के दिमाग में नहीं भरी जा सकती है। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा के लिए मद्रास के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया।

समाज सुधार के रूप में करी किया

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान भारत के पुनर्जागरण के लिए अनेक आंदोलन शुरू हुए, किन्तु जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना समाज सुधार के मार्ग में करना पड़ा, उतना अन्य किसी में नहीं। इसका कारण यह था कि शिक्षित वर्गों के अधिकांश लोग, जो आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व कर रहे थे, मंच पर से तो समाज सुधार के उपदेश देते, किन्तु अपने घरों में पुरानी प्रथाओं से चिपके रहते थे। इसलिए आंदोलन को केवल रूढ़िवादियों से ही नहीं जूझना पड़ा, बल्कि इन संदिग्ध मित्रों से भी लड़ना पड़ा।

सामान्यतः देश बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, नाच विरोधी आंदोलन और धीरे-धीरे जातियों के एकीकरण, जो समाज सुधार के प्रमुख अंग थे, के लिए तैयार नहीं था। ये भारतीय जीवन पद्धति के अंग बन चुके थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे थे, तथा इनका विरोध करना भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने जैसा समझा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा अत्यंत लोकप्रिय थी और बड़ों की बात मानी जाती थी। शिक्षित युवा सामाजिक बुराइयों पर भले ही कितने भी भाषण देते रहे हों, किन्तु उनमें बहुत कम ऐसे थे जो अपने बुजुर्गों को समाज सुधार के प्रश्नों पर अपने साथ ला पाए हों।

मद्रास प्रेसीडेंसी में समाज सुधार आंदोलन देर से आया। सामान्यतः दक्षिण भारतीयों को मुसलमानों के आक्रमणों ने नहीं छुआ था और वे सामाजिक मामलों में बड़ी सीमा तक उस हिंदू जीवन पद्धति को पूरी कट्टरता से सुरक्षित रखे हुए थे, जिसे सुधारक जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू समाज की आत्म-संतोष की भावना को उसकी आस्था में परिवर्तन लाकर झकझोर कर आगे का रास्ता माफ करते का काम किया। उन्होंने प्रचलित सामाजिक हालातों से असंतुष्ट लोगों को हिंदू धर्म के बाड़े को छोड़कर धर्म परिवर्तित ईसाई के सम्मानित पद पर फूलने-फलने का उपदेश दिया। हिंदुओं में रूढ़िवादी लोग अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति में लचीलापन लाने के स्थान पर भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं थे।

किसी भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपने बचाव के लिए लोग अधिक कटिबद्ध हो गए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे वह रूढ़िवादी हो या धर्म विरोधी, धीरे-धीरे अंग्रेजी शिक्षा लेनी शुरू की, क्योंकि यह भाषा-शान नौकरी पाने का एक प्रकार का पारपत्र थी। अंग्रेजी शिक्षा के फैलने से जाति-बंधन टूटने लगे, क्योंकि कार्य को पाने की होड़ में अंग्रेजी पढ़े-लिखे एक अछूत और ब्राह्मण को समान अवसर प्राप्त थे। जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे समाज सुधारक अंग्रेजी शिक्षा को भगवान की देन मानते थे, क्योंकि इससे उनके काम में सुविधा होती थी।

राजनैतिक मुक्ति की मांग के साथ ही सामाजिक दशाओं की जांच शुरू हुई। इसका कारण यह था कि अंग्रेज स्व-शासन की स्वीकृति न देने के लिए भारतीयों के सामाजिक पिछड़ेपन का बहाना प्रायः बनाया करते थे। भारतीय नेता इस तथ्य को भली-भांति जानते थे कि वे विदेशी शासकों की मदद के बिना समाज सुधार के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। अंग्रेज तो केवल राजनैतिक मुक्ति की स्वीकृति ही दे सकते थे, अतः समाज सुधार राजनैतिक आंदोलन की अनिवार्य शर्त बन गए। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं इससे संबंध नहीं रखा, क्योंकि उन दिनों इस प्रश्न पर कांग्रेसजनों में विचार-ऐक्य न था, किन्तु प्रत्येक कांग्रेस सत्र में सामाजिक सम्मेलन होता था, जिसमें इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, जिनमें से कुछ सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे यशस्वी कांग्रेसी भी सम्मिलित होते थे।

पारिवारिक जीवन

अब हम सुब्रह्मण्यम अय्यर के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन के सूत्रों को पकड़ने के लिए लौट आएं। यह उनका सौभाग्य था कि उनकी पत्नी मोनाक्षी उन्हीं की तरह बहादुर, साहसी और वीर्यशील नारी थीं। उन्हें एक पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं। पुत्र, टी० एस० विश्वनाथ अय्यर का जन्म अगस्त 1887 में हुआ। 'स्वदेशमित्रन' में उनका जीवन कार्य के लिए एक लंबा प्रशिक्षण बन चुका था। जब 1908 के लगभग सुब्रह्मण्यम अय्यर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, तो उनके पुत्र ही इसकी देखरेख करते थे। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पत्र का संपादन ए० रंगास्वामी अय्यर को सौंपा, जिन्होंने 1905 में 'स्वदेशमित्रन' प्रेस खरीदा। रंगास्वामी अय्यर ने विश्वनाथ अय्यर को प्रेस का महाप्रबंधक नियुक्त किया और वह स्वयं मुद्रक और प्रकाशक बने। इन दोनों पदों पर वह अपनी सेवा निवृत्ति के समय 1947 तक रहे। विश्वनाथ अय्यर जुलाई 19, 1948 में चल बसे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर की तीन पुत्रियाँ थीं। सिवप्रिया से उनकी गहरी ममता थी, क्योंकि बचपन में ही उसका जीवन दुःखमय बन गया था; कमलाम्बल, जिसका विवाह एल० ए० जगदीश अय्यर (एडवोकेट) से हुआ; और वनमालम्बल, जिसका विवाह सी० एस० बालासुन्दरम् अय्यर से हुआ, जो महामहिम महाराजा मैसूर की कार्यकारी परिषद के द्वितीय सदस्य बने।

सिवप्रिया का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था, किन्तु उसका किशोर पति एक वर्ष बाद टायफाइड से मर गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर उस समय दक्षिण के दौरे पर थे। इस दुखद समाचार को सुनकर वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने जल्दी ही अपने मन में सिवप्रिया का पुनर्विवाह करने का फैसला कर लिया। (जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है) 31 दिसम्बर, 1889 को बंबई में उसका पुनर्विवाह सम्पन्न हुआ, किन्तु सिवप्रिया और उसके द्वितीय पति सुब्रह्मण्यम अय्यर और उनके परिवार के साथ ही रहने लगे।

प्रेमपूर्ण श्रम 'स्वदेशमित्रन' साप्ताहिक

पत्रकारिता के प्रति अपने युवा दिनों से ही सुब्रह्मण्यम अय्यर महसूस करते थे कि अंग्रेजी भाषा न जानने वाली तमिल भाषी जनता को शिक्षित बनाने हेतु, तमिल भाषा की पत्रिका शुरू करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप 1882 में 'स्वदेशमित्रन' साप्ताहिक की स्थापना हुई।

उन जैसे राजनीतिक विषयों के साहसी लेखक के लिए भी यह एक कठोर और साहसिक कार्य था, किन्तु वह इसे प्यार का पुरुषार्थ मानते थे। यह समझने में वह पर्याप्त दूरदर्शी थे कि विशेष अवसरों पर साधारण नागरिक तो अपने घर में रहते हैं और मध्य वर्ग के शिक्षित लोग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। फिर भी यह साहस का कार्य बिना नक्शे के समुद्र यात्रा करने जैसा था। कोई ऐसा उदाहरण भी न था, जिसका संपादक अनुसरण कर सकता था। उन्हें कामचलाऊ प्रबंध करना पड़ा। निस्संदेह 'हिन्दू' में प्राप्त उनका अनुभव काम आया। वहाँ उन्होंने समाचार पत्र का संचालन करना सीखा था। फिर भी उन्होंने जो काम हाथ में लिया था, वह बड़ा विकट था। अंग्रेजी पत्र अपने पाठकों को पृष्ठभूमि की बहुत जानकारी देते थे, लेकिन मातृभाषा के पत्र ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अधिकांश पाठक अनपढ़ होते थे और समाचार पत्र उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था। 'स्वदेशमित्रन' पत्र अति साधारण लोगों के लिए था, जिनका अंग्रेजी का ज्ञान नगण्य था और यह 'हिन्दू' के पूरक के रूप में नहीं था।

ऐसे पाठकों के लिए सुबोध तमिल में समाचार प्रस्तुत करना किसी भी प्रकार सरल काम न था। उन्हें ऐसे शब्द गढ़ने पड़ते थे जो सरलता से समझ में आ सकें। उन्हें तमिल भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान देने वाले शुद्धतावादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों को प्रभावशाली ढंग से पराजित कर दिया गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सुपरिचित अंग्रेजी शब्दों, जैसे गवर्नमेंट, रेलवे, प्रोसिक्यूशन इत्यादि को अपनाया और इससे तमिल भाषा को समृद्धि मिली।

महत्वपूर्ण दशक और उसके बाद

मार्च 1897 में सुब्रह्मण्यम अय्यर प्रशासनिक खर्च पर वेलबाई कमीशन के समक्ष गवाही देने इंग्लैंड गए। इससे 'हिन्दू' के वित्तीय स्रोतों पर दबाव पड़ा। वह उसी वर्ष अगस्त में लौट आए और बड़ी योग्यता और उत्साह से उन्होंने पत्र का संचालन जारी रखा। इंग्लैंड से लौटने के उपरांत उनके लेखों की बड़ी प्रशंसा की गई और बंबई राज्य के त्रायलों ने उनको सुदृढ़ शक्ति और महान साहस पर मोहर लगा दी। पत्र के वित्तीय साधन नहीं बढ़े और उनके बड़े मित्र, महाराजा विजयानगरम अचानक मई में चल बसे थे।

'हिन्दू' के 21 सितंबर, 1903 को जारी रजत जयंती परिशिष्ट में छपे एक लेख में बी. राघवचारियर ने लिखा था कि सुब्रह्मण्यम अय्यर 'हिन्दू' पर ऋणों के भारी बोझ के कारण निराश हो गए और उन्होंने साझेदारी को भंग करना चाहा। उन्होंने आगे कहा, "यह प्रस्ताव मुझ पर वज्रपात की तरह आया। हमने शताब्दी की एक चौथाई अवधि से भी अधिक समय तक कंधे-से-कंधा मिलाकर काम किया था, इसलिए अत्यंत दुःख और पीड़ा के साथ मैंने प्रस्ताव प्राप्त किया, फिर भी होनहार के सामने मुझे घुटने टेकने पड़े।"

दो व्यक्तियों, जिन्होंने 'हिन्दू' का संवर्धन किया था, के बीच साझेदारी सितंबर 1898 में टूट गई। 3 अक्टूबर को सुब्रह्मण्यम अय्यर और वी. राघवचारियर द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना 'हिन्दू' में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था:

"इससे संबंधित सभी को एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर और एम. वी. राघवचारियर के बीच 'हिन्दू' समाचार पत्र और इसके प्रेस, संयंत्र, भवनों, इत्यादि के स्वामित्व की जिस साझेदारी का निर्वाह किया गया था, पारस्परिक समझौते द्वारा, सितंबर 1898 के 14वें दिन भंग कर दिया गया है और यह कि उक्त एम. वी. राघवचारियर 'हिन्दू' समाचार पत्र और प्रेस इत्यादि के एकमात्र स्वामी हो गए हैं। जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर का 'हिन्दू' के साथ स्वामित्व संबंध समाप्त हो गया है। फलस्वरूप 'हिन्दू' समाचार पत्र, भवनों, और इसके प्रेस इत्यादि से संबंधित उक्त साझेदारी की संपत्ति जो पहले विद्यमान थी और इसके उपरांत उपार्जित हो सकती है, में कोई रुचि नहीं है और उक्त जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर सितंबर 1898 के 14वें दिन या उक्त तिथि से साझेदारी के जमाकर्ताओं द्वारा निर्वाहित किन्हीं दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।

देशभक्ति का इनाम

मद्रास सरकार ने 1908 में 'स्वदेशमित्रन' के संपादक सुब्रह्मण्यम अय्यर के विरुद्ध राजद्रोह का अभियोग चलाना प्रारम्भ किया। उस समय तक यह माना जाता था कि सुब्रह्मण्यम अय्यर नरमपंथी राजनीति से संतुष्ट नहीं थे। फिर भी उन्हें तिलक की तरह उग्रवादी भी नहीं कहा जा सकता था, और न ही पूरी तरह गोखले जैसा नरमपंथी। 'हिन्दू' में कार्यकाल के दौरान उनमें स्पष्ट अंतर आ गया था, पर वह इस बारे में सचेत नहीं थे।

1908 के शुरू में 'स्वदेशमित्रन' की रजत जयंती समारोह में बोलते हुए, उन्होंने इस बात से इन्कार भी किया था। शायद यह परिवर्तन समय चेतना का विशेष गुण रहा होगा। जैसा कि 32 अगस्त 1968 'हिन्दू' के सम्पादकीय में अभियोग विषय पर लिखते हुए इशारा किया गया था। 1885 में कांग्रेस के प्रथम सत्र में पहला प्रस्ताव रखते समय सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पूर्वानुमान कर लिया था। ब्रिटिश संबंध के फलस्वरूप प्राप्त लाभों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा था कि भारत के इतिहास में प्रथम बार उन्होंने उनमें राष्ट्रीय एकता का अनुपम रूप देखा, राष्ट्रीय अस्तित्व का बोध तथा अच्छा बनने की सामूहिक उत्कट अभिलाषा और सर्व सामान्य रूप में देश का सम्मान।

उन्होंने आगे कहा, "आज से आगे, हम इससे पहले से अधिक औचित्य से भारत राष्ट्र, राष्ट्रीय सम्मति और राष्ट्रीय अभिलाषा की बात कर सकते हैं।" 'हिन्दू' ने तब सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा राष्ट्रहित के लिए की गई विभिन्न सेवाओं की चर्चा की और कहा कि उन पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सूरत में हुए कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में पत्र ने व्यंग्यपूर्वक याद दिलाया कि उन्होंने अपना भाग्य समझौता वादियों को सौंप दिया है और अपना समर्थन जाति, धर्म और पी एम मेहता और गोखले द्वारा बनाए गए संविधान को दे दिया है, पर तिलक द्वारा समर्थित लोगों को नहीं।

इस प्रकार, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने देशभक्ति और समाज सुधार के कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता और प्रेरणास्त्रोत के रूप में स्थापित किया, जिसने भारतीय पत्रकारिता और राष्ट्रीयता को नए आयाम दिए।

उन्होंने आगे कहा, "आज से आगे, हम इससे पहले से अधिक औचित्य से भारत राष्ट्र, राष्ट्रीय सम्मति और राष्ट्रीय अभिलाषा की बात कर सकते हैं।" 'हिन्दू' ने तब सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा राष्ट्रहित के लिए की गई विभिन्न सेवाओं की चर्चा की और कहा कि उन पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सूरत में हुए कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में पत्र ने व्यंग्यपूर्वक याद दिलाया कि उन्होंने अपना भाग्य समझौता वादियों को सौंप दिया है और अपना समर्थन जाति, धर्म और पी एम मेहता और गोखले द्वारा बनाए गए संविधान को दे दिया है, पर तिलक द्वारा समर्थित लोगों को नहीं।

इस प्रकार, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने देशभक्ति और समाज सुधार के कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता और प्रेरणास्त्रोत के रूप में स्थापित किया, जिसने भारतीय पत्रकारिता और राष्ट्रीयता को नए आयाम दिए।

अंतिम समय

6 अक्टूबर, 1908 के 'हिन्दू' में लिखते हुए जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा, "आंखों में सूजन आ जाने के कारण मैं भारत के हर कोने में रहने वाले अपने उन मित्रों के पत्रों एवं संदेशों का उत्तर नहीं दे पाया हूँ, जिन्होंने मुझे विगत आपदा से मुक्त होने पर बधाई दी है। मैं उन सभी में से प्रत्येक को उनके स्तंभ में उन पंक्तियों के लेखन के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह एक दुखद गाथा का अंत हो गया, जिसने काफी समय तक जनमानस को आंदोलित किया। यदि इस नाटक को कटु अंत की ओर बढ़ने दिया जाता, तो मालूम नहीं, जनता की क्या प्रतिक्रिया होती? सौभाग्यवश, सरकार को समय पर समझ आ गई, और उसने इस कार्यवाही पर नरम रूख अपनाने हेतु जनता की आवाज पर ध्यान दिया।"

सुब्रह्मण्यम अय्यर अब आयु के साथ-साथ शारीरिक रुग्णता के प्रभाव को भी अनुभव करने लगे थे। कोढ़ तीव्रता से चरम सीमा की ओर बढ़ने लगा था। वस्तुतः, रोग वृद्धि के कारण ही वह सरकार को वचन देने को सहमत हुए थे। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए कारावास उपयुक्त स्थल नहीं था। फिर भी, एक वर्ष तक के लिए जनता के लिए लिखने या बोलने या कोई ऐसा कार्य करने, जिसमें वर्ग-विद्वेष की भावना भड़के या राजद्रोह की भावना पनपे, से अलग रहने के लिए वचन देना ऐसा था, जिसे कोई भी दे सकता था और किसी को भी देना चाहिए। जैसा कि उस समय इंगित किया गया था, "प्रत्येक अंग्रेज पर प्रतिबंध है कि वह पैनल संहिता के अंतर्गत अपराधों को न करें।" सुब्रह्मण्यम अय्यर केवल इसके लिए सहमत हुए थे कि वह जनकल्याण विरोधी कार्यों में शामिल नहीं होंगे।

वह जानते थे कि पहले की भांति अब उनके लिए इधर-उधर जाना, जन सभाओं का आयोजन करना और उन्हें संबोधित करना संभव नहीं होगा। दूसरी बात यह थी कि सुब्रह्मण्यम अय्यर सदैव इसका ध्यान रखते थे कि उनके कार्य, चाहे उसका कोई भी रूप क्यों न हो, राजद्रोह-विरोधी कानून के विरोध में नहीं हो सकते।

इस प्रकार, अपने जीवन के अंतिम समय में, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने स्वास्थ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और संयमित जीवन जीने का निर्णय लिया। उनकी देशभक्ति और समाज सुधार के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक महान नेता और प्रेरणा का स्रोत बना दिया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता और पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

देश-विदेश से श्रद्धांजलि

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर का निधन 15 अप्रैल, 1916 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु के समय राजनैतिक धरातल पर एक खाली स्थान पैदा हुआ। देश के विभिन्न कोनों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें दादाभाई नौरोजी और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महान नेता सहित, गाँव के साधारण स्कूल के अध्यापक भी शामिल थे। उनके निधन का कारण था उनकी निर्भीक चेतना, जिन्होंने जनकल्याण के लिए कार्य किया। वे विशेष वर्ग के नहीं, सबके दिलों में बस गए थे।

1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें भारी सम्मान दिया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष ने उन्हें "भारतीय पत्रकारिता का जनक" कहा। सुब्रह्मण्यम अय्यर का अमूल्य योगदान, जानकारी से भरपूर और निर्भीक लेखन, जनमत के निर्माण और वृद्धि में था। उनके अंदर कार्य करने की असाधारण क्षमता थी।

लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए अम्बिका चरण मजूमदार ने कहा, "सुब्रह्मण्यम अय्यर हमारे बहादुर साथी थे, जिनके अदर अनुपम राष्ट्रभक्ति, आत्मबलिदान की भावना, कर्त्तव्य-परायणता विद्यमान थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखकर कांग्रेस की भूमि को जोड़ा और उसमें प्रथम बीजारोपण किया।" उन्हें भारत का निर्माता माना जाता है।

बुक को लिखा है - एस. ए गोविंदराजन

https://www.thehindu.com/specials/the-hindu-experience-from-our-archive/article67326275.ece